Mobilität im ländlichen Raum stärken

Bevölkerungsrückgang und demografischer Wandel waren viele Jahre die Hauptfaktoren für sinkende Fahrgastzahlen im ÖPNV in ländlichen Regionen. Nur mit hohem Aufwand und vor allem einem höheren Zuschussbedarf konnten die Verkehrsunternehmen vor Ort häufig nur noch ein Grundangebot an Bus- und Bahnverbindungen aufrechterhalten. Doch seit einigen Jahren lassen sich laut Statistischem Bundesamt in vielen Kreisen und Gemeinden deutschlandweit nicht nur stabile, sondern sogar steigende Einwohnerzahlen feststellen. Gründe dafür sind unter anderem bezahlbarer Wohnraum und eine leicht steigende Geburtenrate. Diese Entwicklung ist eine Chance für den ÖPNV, die Mobilität im ländlichen Raum zu stärken und durch attraktive Angebote wieder Fahrgäste zu gewinnen.

Herausforderung für den ÖPNV auf dem Land

Seit 2010 lassen sich in fast allen Kreistypen stabile oder sogar steigende Einwohnerzahlen feststellen. Auch die Randregionen von Kernstädten und verdichteten Kreisen gewinnen mehr Einwohner. Gründe dafür sind günstiger Wohnraum, die allgemein gute wirtschaftliche Entwicklung sowie eine leicht steigende Geburtenrate. Auf der anderen Seite sind Bevölkerungsrückgänge in abgelegeneren Regionen und der demografische Wandel mit einer älter werdenden Bevölkerung immer noch eine Herausforderung für den ÖPNV auf dem Land. So ist hier Verkehrsmittel Nummer eins immer noch das Auto. Der ÖPNV-Anteil am Modal Split liegt bei lediglich fünf Prozent. Während sich die Einwohnerzahlen in vielen Regionen stabilisieren oder wachsen, gehen sie in Gebieten jenseits der Hauptverkehrsachsen zurück. Hier steht die Mobilitätssicherung der verbliebenen Einwohner im Fokus. In diesen Regionen ist das Mobilitätsangebot weitgehend auf den Schülerverkehr und zu wenig auf die Bedürfnisse aller Kundengruppen ausgerichtet. Immer mehr Menschen pendeln in die Zentren – die Folge sind steigende Emissionen.

Langfristiges Ziel: bezahlbare und flexible Mobilität im ländlichen Raum

„Der ländliche Raum in Deutschland hat ein großes Potenzial, um Emissionen im Verkehr zu mindern und ist zudem sehr vielfältig. Die Palette reicht von Regionen mit erfolgreichen Unternehmen und einer Vielzahl von Arbeitsplätzen bis zu Gebieten mit einer hohen Attraktivität für Erholungssuchende. Der ländliche Raum darf daher nicht vom ÖPNV abgehängt werden, sondern braucht eine Offensive mit auf die jeweilige Situation maßgeschneiderten, flexiblen Angeboten. Im Rahmen der Daseinsvorsorge muss daher eine bezahlbare, verlässliche Mobilität im ländlichen Raum gesichert sein.“

Ingo Wortmann · VDV-Präsident und Vizepräsident Personenverkehr Bus

Grundlagen für die Planung der Verkehrswende auf dem Land

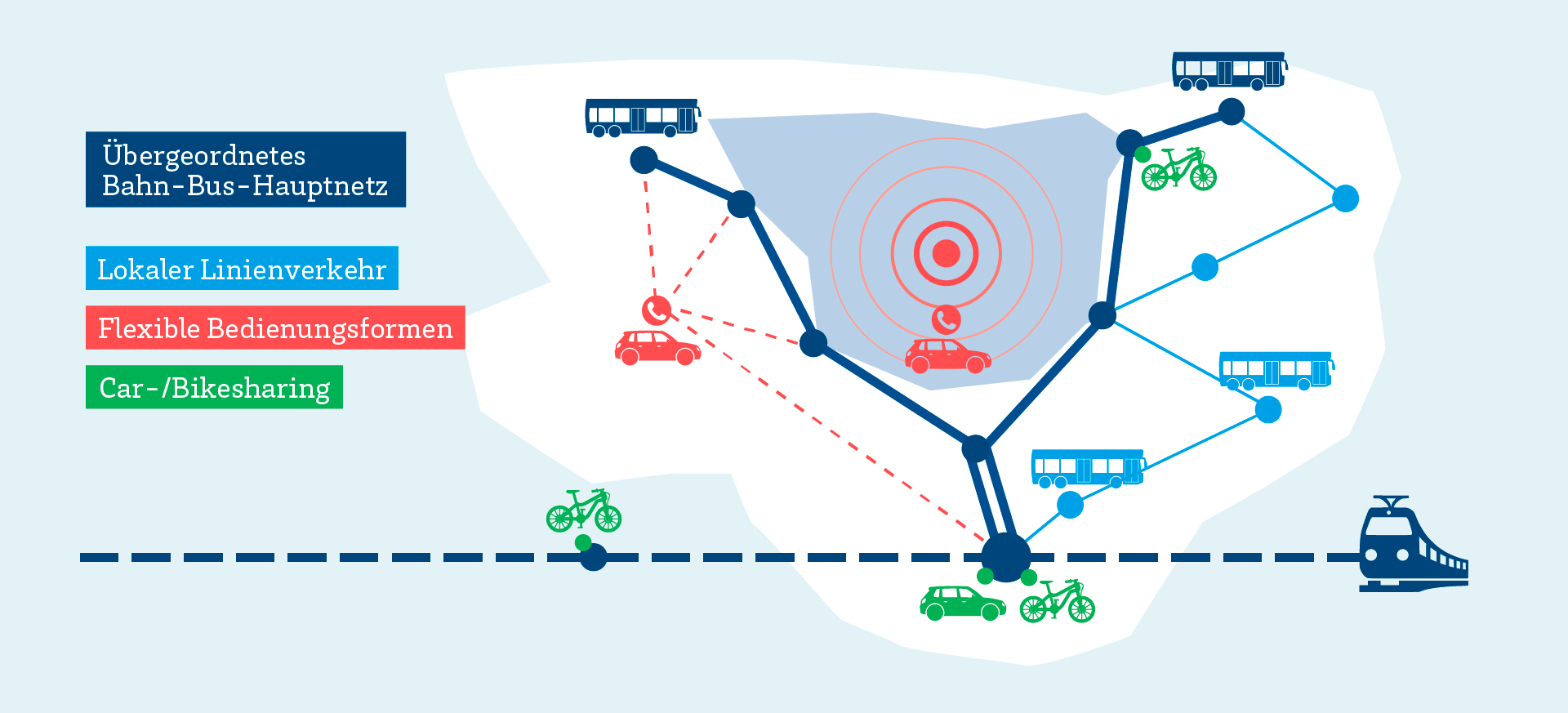

Der Schlüssel für die Zukunft des ÖPNV in der Fläche und damit die Verkehrswende auf dem Land liegt vor allem in der „differenzierten Bedienung“. Dabei werden verschiedene Mobilitätsangebote bestmöglich aufeinander abgestimmt.

Quelle: "VDV Das Magazin" (2/2018)

Quelle: "VDV Das Magazin" (2/2018)

Die wesentlichen Bestandteile der ländlichen Mobilität sind ein übergeordnetes Hauptnetz von Bahnen und Bussen im Taktverkehr als Rückgrat. Ergänzt wird es von lokalen Linienverkehren, die von den Haltepunkten des Hauptnetzes aus eine Region erschließen. Flexible Bedienformen wie Rufbusse, die mit alternativen Mobilitätsangeboten wie Car-, Bike- oder Ridesharing kombiniert werden, optimieren das Angebot im ländlichen Raum, sodass ein Leben ohne Auto auf dem Land vereinfacht bzw. ermöglicht wird.

VDV-Positionspapier „Gute Mobilität in ländlichen Räumen“

Der VDV-Koordinierungskreis „Mobilität in ländlichen Regionen“ hat ein neues Positionspapier mit sechs Leitplanken für ein modernes, integriertes Mobilitätsangebot in ländlichen Regionen erarbeitet. Darüber hinaus werden in dem Papier Vorschläge für eine verlässliche investive und konsumtive Finanzierung des ÖPNV auf dem Land aus öffentlichen Mitteln abgeleitet.

Beispiele für flexible Bedienformen für mehr Mobilität im ländlichen Raum

ÖPNV ist Daseinsvorsorge und soll die Mobilität der Menschen sichern, auch in ländlichen Regionen. Gerade in Regionen mit einem Bevölkerungsrückgang besteht aber das Problem, dass die Fahrgeldeinnahmen bei den Verkehrsunternehmen vor Ort zurückgehen, die Fixkosten für Personal und Fahrzeuge aber bleiben bzw. steigen. Gerade hier ist vor allem eine effiziente Vernetzung aller vor Ort bestehender Mobilitätsangebote notwendig, um ein möglichst umfangreiches aber auch wirtschaftlich darstellbares Nahverkehrsangebot aufrechtzuerhalten. Der Schlüssel für die Zukunft des ÖPNV liegt in der „differenzierten Bedienung“, die eine flexible Ergänzung zum Linienbus ist – folgende Beispiele zeigen, welche zentrale Bedeutung sie für den ÖPNV und die Verkehrswende auf dem Land haben.

Rufbusse: Schon vor 40 Jahren verkehrten im Rahmen eines Forschungsprojekts der „Rufbus“ in Friedrichshafen und „Retax“ (R-Bus) in Wunstorf bei Hannover – zwei rechnergestützte Systeme mit automatischer Tourenoptimierung. Der „Rufbus“ am Bodensee wurde eingestellt und das Retax-System aufgrund gestiegener Nachfrage in den regulären Linienverkehr überführt. Beide Modellvorhaben konnten wertvolle Aufbauarbeit für die ländliche Mobilität leisten und wichtige Erkenntnisse liefern: Flexible Bedienformen können nicht allein aus Fahrgeldeinnahmen kostendeckend betrieben werden und sind für bestimmte Einsatzbereiche geeignet. Daher müssen sie regelmäßig auf Abrufungsgrad, Auslastung und Zuschussbedarf überprüft werden.

PlusBus: Im Dezember 2013 hatte der MDV zeitgleich mit der Einführung des Mitteldeutschen S-Bahn-Netzes die ersten 26 PlusBus-Linien in Betrieb genommen, damit die Angebotsverbesserungen der neuen S-Bahn auch den Bewohnern in der Fläche zugutekommen. Standard sind der einheitliche Stundentakt montags bis freitags an Schul- und Ferientagen, die gute Verknüpfung mit der Bahn bei einer Übergangszeit von höchstens 15 Minuten, Taktverkehr auch am Wochenende sowie hochwertig ausgestattete Busse mit Lehnsitzen, kostenlosem WLAN und USB-Steckdosen. Das verbesserte Busangebot auf den Hauptachsen wird von den Fahrgästen sehr gut angenommen. Auf den inzwischen 36 Linien im MDV-Gebiet sind die Fahrgastzahlen seitdem um durchschnittlich 18 Prozent gestiegen. Das stärkt auch den Schienennahverkehr. Ziel ist es, den PlusBus im gesamten Bundesland zu einer stabilen Säule des ÖPNV auf dem Land auszubauen und in allen Landkreisen zu etablieren. Die Fahrzeuge betreibt heute die kreiseigene Regiobus Potsdam Mittelmark GmbH.

Kleinbuslinien: Die knapp 24.000 Einwohner zählende Gemeinde Alfter bei Bonn erstreckt sich teils über dicht besiedelte Hanglagen. Bevor der Rhein-Sieg-Kreis dort Kleinbuslinien einführte, hatte ein Anruf-Sammeltaxi im Schnitt zwei und eine Taxi-Buslinie etwa fünf Fahrgäste pro Tag. Der von der Regionalverkehr Köln betriebene "Hangbus Alfter" fährt auf zwei Linien montags bis freitags im 30-Minuten- und samstags im 60-Minuten-Takt. Sonntags besteht zwischen zwei Ortsteilen weiterhin ein Taxi-Busangebot. Mit unter der Woche durchschnittlich 450 beziehungsweise 590 Fahrgästen pro Tag waren die beiden regelmäßig fahrenden Kleinbuslinien nach nur einem halben Jahr im Vergleich zum vorherigen Angebot überaus erfolgreich. Viele Fahrgäste fahren im Kurzstreckenverkehr, wodurch sich Fahrgastspitzen entzerren und die Fahrzeuge im Linienverlauf gleichmäßig besetzt sind.

Multibus: : Ein Beispiel für eine flexible Bedienform, um die Mobilität im ländlichen Raum zu stärken, ist der Multibus, der seit 2003 im Kreis Heinsberg verkehrt – ein rein bedarfsorientiertes Angebot. Spätestens eine Stunde vor Antritt der Fahrt muss der Kunde bei der Multibus-Zentrale seinen Fahrtwunsch anmelden. Eine Software bündelt die verschiedenen Aufträge. Eingesetzt werden Kleinbusse der Westverkehr GmbH und von Taxiunternehmen. Vorab festgelegt sind nur die Halte zum Einstieg. Die Routen und die Ausstieghalte ergeben sich aus dem Bedarf der Kunden. Mit der Umstellung entstanden keine zusätzlichen Kosten. Jahr für Jahr wurde das System schrittweise erweitert. 2017 nutzten etwa 133.000 Fahrgäste das Angebot. Derzeit arbeiten Westverkehr und der Kreis Heinsberg als Aufgabenträger daran, den Multibus in der nächsten Stufe zu einem 24/7-Angebot weiterzuentwickeln – 24 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche.

Umfrage 2022: On-Demand-Verkehre im ÖPNV

On-Demand-Angebote bieten eine große Chance, um ÖPNV-Lücken auf dem Land zu schließen. Das ergab auch die Umfrage des VDV im letzten Jahr bei den Mitgliedsunternehmen.

BMVI- Leitfaden „Mobilitäts- und Angebotsstrategien in ländlichen Räumen“ | Toolbox ÖPNV

Planungsleitfaden „Mobilitäts- und Angebotsstrategien in ländlichen Räumen“ mit kostenfreien Software-Werkzeugen: Auf Initiative des VDV hat das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) ein Forschungsvorhaben zu Handlungsmöglichkeiten von ÖPNV-Aufgabenträgern und Verkehrsunternehmen in ländlichen Räumen durchgeführt, das im Jahr 2016 abgeschlossen wurde. Im Rahmen des Vorhabens wurde ein Planungsleitfaden mit vier Software-Werkzeugen zur Planung und Bewertung flexibler Bedienformen zur Ausweitung der ländlichen Mobilität entwickelt. In dem Planungsleitfaden sind leicht nutzbare Informationen über strategische Herangehensweisen, Planungsansätze und wirtschaftliche Grundlagen zur Integration flexibler und alternativer Angebote zusammengetragen und in eine Gesamtstrategie zur Sicherung der Mobilität im ländlichen Raum eingebettet. Der Planungsleitfaden steht Ihnen auf dieser Seite zum Download zur Verfügung. Die Software-Werkzeuge der Toolbox ÖPNV können Sie mit dem untenstehenden Bestellformular unter der Mailadresse toolbox_oepnv@vdv.de kostenfrei bei der VDV-Hauptgeschäftsstelle anfordern.